BBSR (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung( (Hrsg.) (2018): Laufende Raumbeobachtung – Raumabgrenzungen: Siedlungsstrukturelle Kreistypen (Stand 2015). URL: http://www.bbsr.bund.de/cln_032/nn_1067638/BBSR/DE/Raumbeobachtung/Raumabgrenzungen/Kreistypen4/kreistypen.html.

Abrufdatum: 23.01.2018.

Bode, Volker u. Christian Hanewinkel (2017): Leben in der kleinen Stadt. In: Bild der Wissenschaft. Oktober 2017, S. 70.

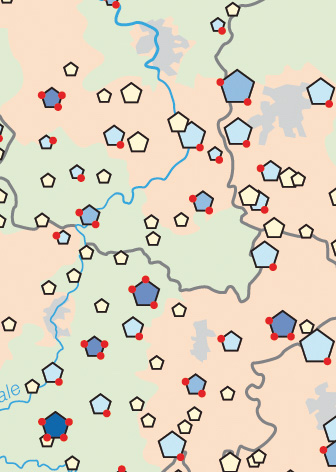

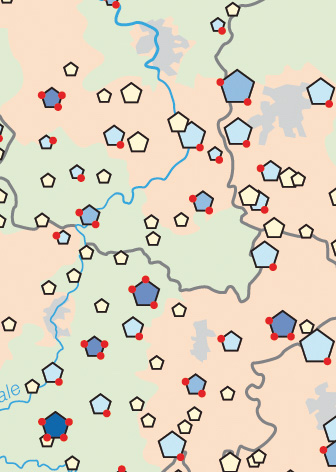

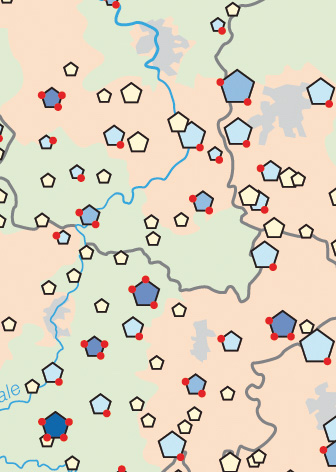

Bode, Volker u. Christian Hanewinkel (2002): Kleinstädte 2001. Stadtrechtsgemeinden < 20.0000 Einwohner. [Karte; zentralörtliche Funktionen]. In: Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland/ 5. – Dörfer und Städte / Institut für Länderkunde, Leipzig (Hrsg.). Mitherausgegeben von Klaus Friedrich, Barbara Hahn und Herbert Popp. – Heidelberg; Berlin: Spektrum Akademischer Verl., 2002, S. 18.

Burdack, Joachim (2013): Entwicklungstypen von Kleinstädten in Sachsen. In: Burdack, Joachim u. Agnes Kriszan (Hrsg.): Kleinstädte in Mittel- und Osteuropa: Perspektiven und Strategien lokaler Entwicklung. (= forum ifl H. 19), S. 89-95.

URL: https://ifl.wissensbank.com/cgi-bin/starfetch.exe?EBQ8JzKzMCRotTsLXnNHmb69.txidtwP0AT10CvIYkdoKCMTTejc2Q6q2JiZHAsM0hHXvp4surVaWVjzl8ntg.Y6EP6NC1Oyg4FO721gEBhlRaQKk093NbrxQ8ZHDzRTaWWLMAuYuO.c5KtG.sbhHg/ForumIfL%5F19.pdf

Abrufdatum: 08.02.2018.

Meyer-Kriesten, Kerstin (2002): Klein- und Mittelstädte – ihre Funktion und Struktur. In: Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland/ 5. – Dörfer und Städte / Institut für Länderkunde, Leipzig (Hrsg.). Mitherausgegeben von Klaus Friedrich, Barbara Hahn und Herbert Popp. – Heidelberg; Berlin: Spektrum Akademischer Verl., 2002, S. 58-61.

StBA (Statistisches Bundesamt) (Hrsg.) (2018): Gemeindeverzeichnis. Gebietsstand: 31.12.2017; Bevölkerung: 31.12.2015. Wiesbaden.

URL: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Archiv/GVAuszugQ/AuszugGV4QAktuell.html;jsessionid=92056418F8064B8ABE2EF67B158FAE46.InternetLive1

Abrufdatum: 06.02.2018.

Gymnasien:

Ministerium für Schule und Bildung Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) (2017): Bildungsportal des Landes Nordrhein-Westfalen.

URL: https://www.schulministerium.nrw.de/BiPo/SchuleSuchen/online?action=722.6603444827925

Abrufdatum: September 2017.

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Schleswig Holstein (Hrsg.) (2017): Suche nach Schulen.

URL: http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/III/Service/Schulsuche/schule_node.html

Abrufdatum: September 2017.

Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (Hrsg.) (2017): Niedersächsischer Bildungsserver.

URL: http://www.nibis.de/nibis.php?menid=590

Abrufdatum: September 2017.

Hessische Lehrkräfteakademie (Hrsg.) (2017): Hessischer Bildungsserver.

URL: http://schul-db.bildung.hessen.de/schul_db.html

Abrufdatum: September 2017.

Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (2017): Bildungsserver Rheinland-Pfalz.

URL: https://schulen.bildung-rp.de/

Abrufdatum: September 2017.

Staatliches Schulamt Backnang (Hrsg.) (2017): Schulverzeichnis Baden-Württemberg.

URL: http://schulamt-backnang.de/,Lde/Startseite/Schulen/Schulsuche+Baden_Wuerttemberg

Abrufdatum: September 2017.

Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst (Hrsg.) (2017): Alle Schulen in Bayern suchen und finden.

URL: https://www.km.bayern.de/eltern/schulsuche.html?s=Wei%C3%9Fenhorn&u=0&r=9999&t=4&o=9999&p2=0&p25=0&p1=0&p26=0&p3=0&p4=0&p5=0&p6=0&p7=0&p23=0&p24=0&p29=0&p11=0&p12=0&p13=0&p14=0&p27=0&p15=0&p28=0&p16=0&p30=0&p19=0&p20=0&p21=0&p22=0&p9=0

Abrufdatum: September 2017.

Ministerium für Bildung und Kultur Saarland (Hrsg.) (2017): Bildungsserver.

URL: https://www.saarland.de/schuldatenbank.htm

Abrufdatum: September 2017.

Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) (Hrsg.) (2017): Bildungsserver Berlin-Brandenburg.

URL: https://bildung-brandenburg.de/schulportraets/index.php?id=3&schuljahr=2016&kreis=&plz=15806&schulform=4&jahrgangsstufe=0&traeger=0&submit=Suchen

Abrufdatum: September 2017.

Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern (Hrsg.) (2017): Schulstandorte.

URL: https://www.laiv-mv.de/Statistik/Zahlen-und-Fakten/Gesellschaft-&-Staat/Bildung-und-Kultur/Schulstandorte#03

Abrufdatum:

Sächsisches Staatsministerium für Kultus (Hrsg.) (2017): Sächsische Schuldatenbank.

URL: https://schuldatenbank.sachsen.de/index.php?id=16

Abrufdatum: September 2017.

Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA) (Hrsg.) (2017): Bildungsserver Sachsen-Anhalt.

URL: https://www.bildung-lsa.de/schule.html

Abrufdatum: September 2017.

Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (Thillm) (Hrsg.) (2017): Thüringer Schulportal.

URL: https://www.schulportal-thueringen.de/schools

Amtsgerichte:

NRW-Justiz (Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen) (Hrsg.) (2018): Adressdatenbank: Deutschlandweite Orts- und Gerichtssuche. URL: http://www.justizadressen.nrw.de/og.php?MD=nrw#adb

Abrufdatum: September 2017.

Krankenhäuser:

DKTIG (Deutsche Krankenhaus TrustCenter Informationsverarbeitung) (Hrsg.) (2017): Krankenhausverzeichnis.

URL: http://www.deutsches-krankenhaus-verzeichnis.de/

Abrufdatum: September 2017.

Volkshochschulen:

Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holsteins (Hrsg.) (2017): Alle Volkshochschulen in Schleswig-Holstein.

URL: http://www.vhs-sh.de/startseite/alles-ueber-den-landesverband/landesverband/mitgliedseinrichtungen/alle-volkshochschulen/u.html?L=.html

Abrufdatum: September 2017.

Landesverband der Volkshochschulen Niedersachsens (Hrsg.) (2017): Mitgliedseinrichtungen in Niedersachsen.

URL: http://www.vhs-nds.de/index.php/mitglieder.html#buchstabe_a

Abrufdatum: September 2017.

Landesverband der Volkshochschulen von NRW (Hrsg.) (2017): Volkshochschulen in Nordrhein-Westfalen. URL: http://www.vhs-nrw.de/services/vhs-in-nrw/

Abrufdatum: September 2017.

Hessischer Volkshochschulverband (Hrsg.) (2017): Die Volkshochschulen in Hessen.

URL: https://vhs-in-hessen.de/Artikel/autowert-cmx4eb19a69704bf

Abrufdatum: September 2017.

Verband der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz (Hrsg.) (2017): Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz.

URL: https://www.vhs-rlp.de/ausserhalb-der-hauptnavigation/landkarte/

Abrufdatum: September 2017.

Volkshochschulverband Baden-Württemberg (Hrsg.) (2017): Volkshochschulen in Baden-Württemberg.

URL: https://www.vhs-bw.de/wir-ueber-uns/volkshochschulen/volkshochschulen-in-baden-wuerttemberg.html

Abrufdatum: September 2017.

Bayerischer Volkshochschulverband (Hrsg.) (2017): Die Volkshochschulen in Bayern.

URL: https://ttwportal.vhs-bayern.de/web/ttwbvv.nsf/id/einrichtungen-bvv_de

Abrufdatum: September 2017.

Verband der Volkshochschulen des Saarlandes (Hrsg.) (2017): Volkshochschulen im Saarland.

URL: https://vhs-saar.de/die-volkshochschulen/volkshochschulen-im-saarland

Abrufdatum: September 2017.

Brandenburgischer Volkshochschulverband (Hrsg.) (2017): Volkshochschulen in Brandenburg.

URL: https://www.vhs-brb.de/

Abrufdatum: September 2017.

Volkshochschulverband Mecklenburg-Vorpommern (Hrsg.) (2017): VHS Anschriften.

URL: http://www.vhs-verband-mv.de/der-verband/vhs-anschriften/

Abrufdatum: September 2017.

Sächsischer Volkshochschulverband (Hrsg.) (2017): Die Volkshochschulen in Sachsen.

URL: https://www.vhs-sachsen.de/verband/die-volkshochschulen/

Abrufdatum: September 2017.

Landesverband der Volkshochschulen Sachsen-Anhalt (Hrsg.) (2017): Die Volkshochschulen in Sachsen-Anhalt.

URL: https://www.vhs-st.de/der-verband/vhs-in-sachsen-anhalt/

Abrufdatum: September 2017.

Thüringer Volkshochschulverband (Hrsg.) (2017):

Volkshochschulen in Thüringen.

URL: https://www.vhs-th.de/vhs-in-thueringen/alle-volkshochschulen/

Abrufdatum: September 2017.

Bildnachweis

Kartenausschnitt: Kleinstädte 2001. Stadtrechtsgemeinden < 20.0000 Einwohner. In: Bode, Volker u. Christian Hanewinkel (2002); © IfL.

Zitierweise

Bode, Volker u. Christian Hanewinkel (2018): Kleinstädte im Wandel. In: Nationalatlas aktuell 12 (03.2018) 1 [22.03.2018]. Leipzig: Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL).

URL: http://aktuell.nationalatlas.de/Kleinstaedte.01_03-2018.0.html.